3月3日は雛人形を飾って女の子の成長を祝う雛祭り。日本では桃の節句と呼ばれています。もとは中国の暦では上巳の節句とされ、そこから派生した行事が今日の雛祭りとなっています。

上巳の節句

節句といえば、桃の節句と端午の節句が一般的ですが、

節句とは

季節の節目という意味を持ちますが、中国では奇数を縁起の良い数字である陽の数と考えられています。その陽の数が月と日の重なる日を節句としています(1月のみ7日)。一方で、縁起の良い陽の数を足すと(3+3=6、5+5=10など)偶数の陰の数となるために、この日に邪気を払う行事が行われるようになりました。

五節句

もとは中国の行事で、五つの節句があります。

- 人日の節句(一月七日)

- 上巳の節句(三月三日)

- 端午の節句(五月五日)

- 七夕の節句(七月七日)

- 重陽の節句(九月九日)

日本では桃の節句というのが一般的ですが、もとは上巳の節句といいます。また、七夕も実は節句の一つなのです。

人日の節句は、1月7日の七草粥を食べる日として、重陽の節句は9月9日ですが、日本では特に馴染みのある行事はないかもしれません。

上巳の節句はどのような日?由来は。

3月3日は、月も日も陽の数ですが、足すと6になり陰の数となり厄日とされます。この日は、邪気を払うために、水辺で身体を禊ぎ、身代わりとして人形の紙を川や海に流しました。また、桃は生命力の高い象徴とされる植物で、香りが邪気を払うと考えられていることから桃を飾り桃の節句と呼ばれるようになりました。

雛祭り

現在、日本で行われている雛祭りの原型は江戸時代に広まったといわれています。身代わりとして人形の紙を川や海に流していた風習が、女の子の人形遊びである「ひな遊び」と結びつき、雛人形を飾る風習になっていったのです。

雛飾り・雛人形

雛飾りにはいくつかの種類があります。

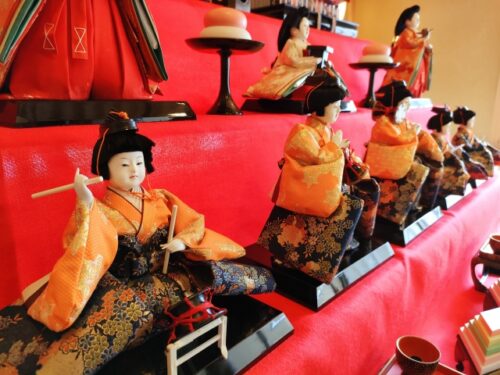

七段飾り

赤い毛氈に飾られた七段の雛飾り。和室の床の間に飾られている様子は豪華に感じます。内裏雛や三人官女・五人囃子など人形や調度品の飾りも多くて煌びやかで、女の子を祝う気持ちが現れています。しかし、最近の住宅事情や家族事情などから七段飾りの雛人形を飾る家庭は少なくなっています。

内裏雛

内裏とは天皇の御所のこと。男性が天皇、女性が皇后を表している。現在は、男雛を向かって左側、女雛を向かって右側に飾るのが一般的となっているが、京都を中心に西日本では男雛を向かって右、女雛を向かって左に飾るところも多い。これは、旧来の御所で天皇が左側(向かって右)、皇后が右側(向かって左)という立ち位置であったからである。大正時代以降、西洋に模して立ち位置が逆にすることが慣例化され、現在の飾り方もこれに準じているとされる。男性の方をお内裏様、女性の方をお雛様と呼ばれたりするが本来は、男女一対で内裏雛で、雛人形全般をお雛様と呼ぶ。

三人官女

宮中に使える女官。飾り方は、眉を剃り、お歯黒の官女(既婚婦人とされる)を中央に置く。

五人囃子

能楽の際に演奏する謡と囃子で、右から謡(うたい)、笛、小鼓、大鼓、太鼓の順に飾る。

随身

大内裏の護衛の男性武官。向かって右側が左大臣、左側が右大臣で、左大臣が老人で右大臣が若者。

仕丁

宮中の雑用をする従者。それぞれ、泣き姿、笑い姿、怒り姿をしている。

雛道具

婚礼道具で、長持、鋏箱(はさみ箱)、御所車などがある。

出し飾り

主に三段飾りになっていて、内裏雛と三人官女、そして雛道具が飾られています。木製の段は、ケースも兼ねています。雛飾りとして場所も取らず、片付けも一つの箱で収まるので、最近の住宅事情には便利な飾りで、七段飾りよりも増えています。

親王飾り

内裏雛だけの雛飾り。内裏雛は天皇と皇后で、親王とも呼ばれたことから親王飾りと呼ぶ。二体だけの飾りになるので、人形自体の作りは他の雛飾りに比べて、しっかりと豪華な作りである。人形の質にこだわる場合は親王飾りを選ぶという手も。こじんまりと簡素ながら人形の質感は味わえる。

立雛

雛人形といえば、ふつうは座っている姿が一般的ですが、立ち姿の内裏雛となっています。趣が異なり、年中飾っておいても和室などの飾りとなるのではないでしょうか。

いつ?飾る、いつ?片付ける

出すのは雨水の日に出すと良いとされることが多いようです。しかし、華やかな飾りなので長く飾っておきたいと思われる方も多いのではないでしょうか。立春を過ぎたころから出すと、一か月近く飾っておくことが出来て楽しめるのではないでしょうか。また、あまりいないと思いますが、前日に飾るのは一夜飾りとして好ましくないといわれています。

また、片付けるのは、雛祭りが終わるとすぐに片付けた方が良いとされています。片付けが遅くなると、娘の婚期が遅くなるという迷信は誰もが聞いたことがあるのではないでしょうか。これは、元々、紙の人形を身代わりとして流していた風習から、流す代わりに早く片付けるに転じた考え方からです。

せっかく出した雛飾りをすぐに片付けるのは残念な気持ちになります。うちでは、旧暦の三月三日まで飾るようにしています。

雛祭りに食べる物

ちらし寿司

豊富な具材を入れ、色とりどりで鮮やかな盛り付けをして作られます。いくらは、子宝に恵まれるようにという願いを込めて入れられています。

雛あられ

桃の節句に食べられるあられのお菓子。関東では、うるち米で、関西ではもち米で作られる。

蛤のお吸い物

貝の殻が合わさることが夫婦円満の象徴とされ、女の子と幸せを願う縁起の良い食べ物とされています。

甘酒

元は、邪気を払うとされる桃が白酒に入れて飲まれていました。それが現在では甘酒に変わったとされます。

菱餅

桃色、白、緑の三色は、桃の花を表す桃色、清浄の白、穢れを払うとされる蓬の緑などの意味があるとされる。地域により色や数が異なったり、意味合いも異なる。

雛祭り・まとめ

女のお子様がいらっしゃるご家庭では、毎年、雛飾りを飾って雛祭りをお祝いされると思いますが、雛飾りをするだけでなく、雛祭りにまつわる食事をするだけでなく、雛祭りの成り立ちや桃の節句の由来を知った上でお祝いをし、お子様にもそのことを言い伝えていけるようにしましょう。